在當今資訊迅速流動、現實與虛擬界線日益模糊的時代,繪畫作為一種創作語言,成為藝術家們探索自我、感知世界與重塑記憶的空間。此次展覽匯聚八位藝術家,他們以繪畫為核心,開啟一場關於身體、風景與記憶交織的多重想像,映現當代感知的複雜地景。

李秉璈的繪畫猶如一場不斷變動的視覺詩篇,畫面中層層堆疊著來自日常、網絡與記憶的碎片,彷彿進行一場圖像的考古發掘。他將繪畫視為情感與思想的存放之所,受David Salle的影響,將多元素材編織轉化為一種時代的視覺語言,期望與繪畫同行,開啟未知的對話與創造。

對徐立軒而言,繪畫是他與世界溝通的方式。透過錯位視角的建構,引發觀者感知的斷裂與重組。《愛的小手》系列混合了熟悉的物件與無限的想像,質疑虛實之間的邊界。在Neo Rauch的啟發下,他在空間與色彩中重塑記憶的輪廓與觀看的角度。即使筆停片刻,他也堅信,繪畫依然會在生命中再次悄然綻放。

同樣地,顏政豪的繪畫由劇場感、拼貼與層次構成,勾畫出身體的特殊性與精神的逃逸。他視人生為創作的延伸,無懼死亡,期盼如Henri Matisse般,繪畫到老。深受Michael Armitage藉由創作對社會的質疑,亦影響著顏政豪企圖在當今變動的環境下,建構出開放的詮釋空間。

郭俊佑視繪畫為生命同行的摯友,創作源自直覺的感受,從書籍、新聞媒體中汲取靈感,將之重組再現為非邏輯的趣味畫面。喜愛日本藝術家小林正人的作品。郭俊佑提到:「繪畫讓我有安全感,它能引導我察覺自己的呼吸。」期待創作陪他走向生命的終點。

對於陳玄玄而言,繪畫是一種無法言喻的情感與場景的出口。他的作品從日常的微光與精神的感知中出發。受Giorgio de Chirico、Francis Bacon 與Edgar Ende的創作啟發,她試圖描繪這個時代中,人與環境之間微妙的平衡,宛如物件般靜置,或如圖像詩般流動。

與此同時,謝衡將雕塑的思維帶入繪畫,視其為模擬與思辨空間的平面實驗場。透過光影與層次的變化,探索「物與觀看之間的距離」,而藝術家周育正的觀點影響他的繪畫之路:以跨媒材操控形式,以媒材探索觀看方式。對他而言,繪畫不僅是媒介,更是對感知、時間與材料關係的深層反思。

延續對繪畫的探索,操昌紘的作品有著細膩的日常視角,色彩低對比,氣韻如水墨般沉穩。對他而言,繪畫是一場不斷自我提問與表達的過程,他汲取當下與不同時期藝術家的靈感,如Edi Hila與Mamma Andersson,並希望繪畫成為生命自然延續的一部分,隨著感知變化而不斷展開。

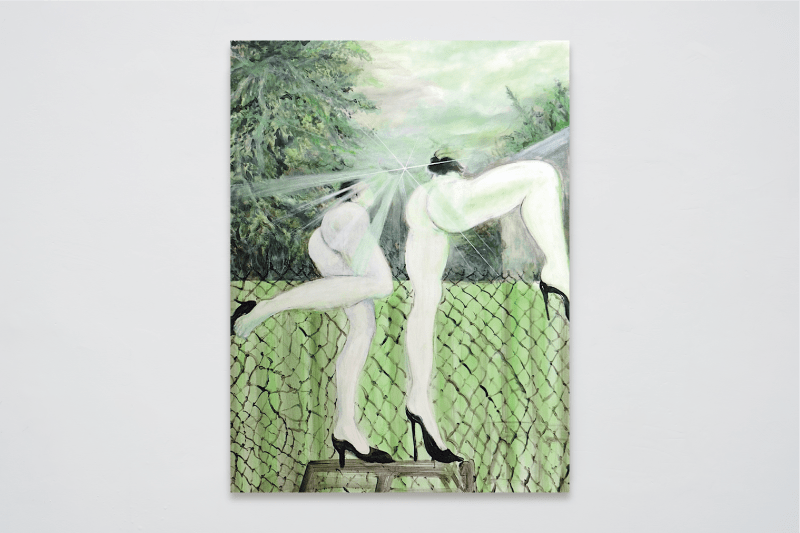

最後,溫佳寧以另一種方式回應繪畫的可能性,他通過身體的變形與鮮豔色彩的碰撞,解構社會對性別與視覺的規訓,將繪畫作為一種無言的引誘,激發觀者的思考,而非提供現成的答案。融合酷異與坎普(Camp)的感性視角,呈現出荒誕與拙劣的精神面貌,受Otto Dix、Henry Darger、Kara Walker等藝術家的影響,她的創作成為自我表達與社會觀察的最佳語言。

《身體、風景與記憶的多重場景》不僅呈現出藝術家各自的感知與獨有語彙,更串連起從個人視角到集體記憶與社會觀察的視覺脈絡。繪畫既是承載,也是引路的媒介,帶領觀者穿梭於當下的表象、情緒與思想之間。